Warum sollte es von mir Memoiren geben? Memoiren, die nicht nur meine Familie, sondern auch ein weiteres Publikum lesen kann? Zunächst dachte ich mir, einige wenige Notizen genügen. Doch es kam anders. Den ersten Anstoss zu einer Erzählung aus meinem Leben gab die jüngere Generation mit Fragen, einen zweiten gaben fast vergessene Umzugsschachteln mit Dokumenten aus meiner Vergangenheit, einen dritten der letzte Wille meines Vaters, damit verbunden das grosse Interesse des öffentlichen Archivs der Stiftung „Fondation Jean Monnet pour l’Europe“ in Lausanne sowie Georgs Bemerkung, ich sei eine wichtige Zeitzeugin. Nun alles der Reihe nach. Nach der sogenannten Wende in Osteuropa 1989 begannen Georgs Neffen mich zu fragen: Warum kannst du Tschechisch sprechen? Warum konnte uns Onkel Georg lange Jahre nicht besuchen? Warum hast du uns damals immer ohne ihn besucht? Wo warst du im August 1968? So begann ich zu erzählen und meine Erlebnisse aufzuschreiben. Sehr schnell merkte ich, dass ich dabei nicht nur in meine persönliche Geschichte eintauchte, sondern auch in die kollektive. Bald hatte ich 12 Seiten auf Tschechisch zusammen, die bei Georgs Familie in der Tschechischen Republik mit grossem Interesse gelesen wurden. Die Familienmitglieder meiner Generation sagten mir, dass sie selbst bereits vieles vergessen hätten und den Jungen die Vergangenheit gar nicht erklären könnten. Zur Zeit des Eisernen Vorhangs war es nämlich gefährlich, über Politik zu sprechen. Und nachher wollte man die schmerzhaften Erinnerungen lieber vergessen. Mir wurde bewusst, dass Schreiben auch immer ein Kampf gegen das Vergessen ist. Und ich wusste, ich muss schreiben, solange ich mich noch so genau erinnern kann. Doch ich machte auch die tröstliche Erfahrung, dass immer mehr Erinnerungen auftauchten, je intensiver ich mich mit einem Kapitel beschäftigte. Ich begann mich mit allen Sinnen zu erinnern: An Gerüche von Seifen, Toiletten und gekochtem Essen, an den Geschmack verschiedener Lebensmittel, an Melodien der damaligen Hits, an die Farben und die Ausstrahlung von Landschaften …

Im Jahr 2018 erhielt ich eine Anfrage von Zpravodaj, einer Zeitschrift für Tschechen und Slowaken in der Schweiz. Der Redaktor wollte meine Erzählung in der Frühjahrsnummer als Gedenken an den 50. Jahrestag der Invasion in die Tschechoslowakei unter der Kremlführung veröffentlichen. Im Jahr 2021 wurde dann die von mir übersetzte deutsche Version in einem Erzählband vom Literaturpodium in Berlin herausgegeben. Somit hatte bereits ein wichtiges Kapitel meiner Lebensgeschichte den Weg in die Öffentlichkeit gefunden. „An diesem Beispiel siehst du“, sagte mein Lebenspartner Georg, „dass du eine wichtige Zeitzeugin bist. Du kannst das erzählen, was die ältere Generation vergessen hat und was die junge Generation sich nicht vorstellen kann.“

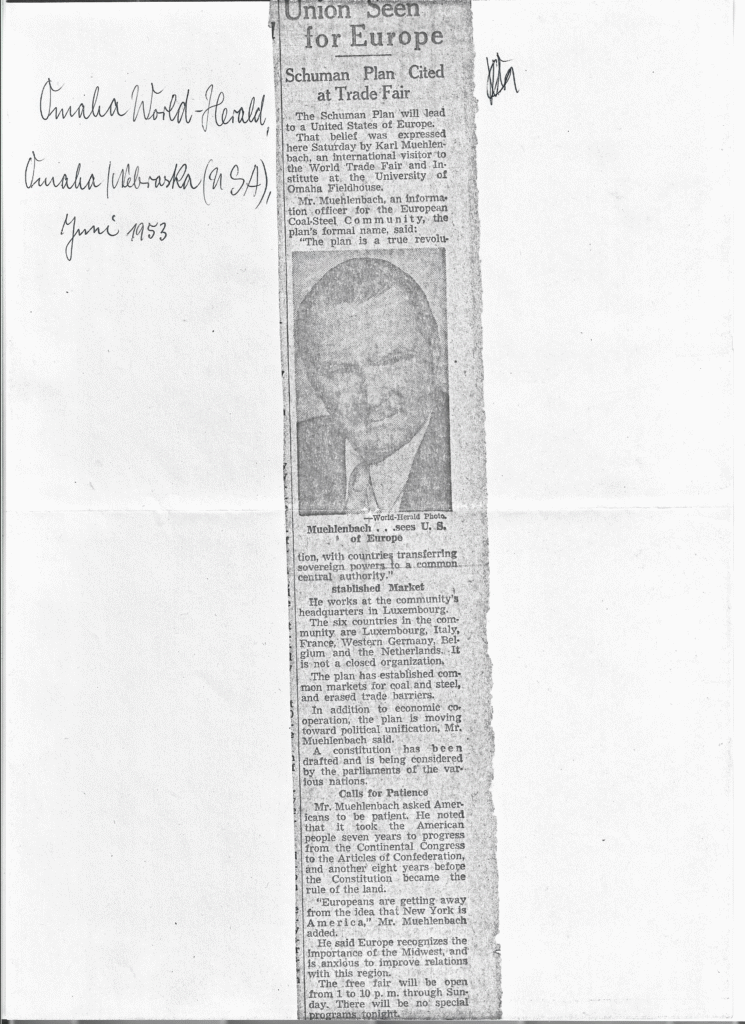

Gemäss dem letzten Willen meines Vaters hatte ich im Jahr 2010 seinen dokumentarischen Nachlass, der vor allem historische Pressefotos aus der Entstehungszeit der Europäischen Gemeinschaft enthält, nach Lausanne gebracht und der Stiftung „Fondation Jean Monnet pour l’Europe“ übergeben. Diese Stiftung betreut und verwaltet ein öffentlich zugängliches Archiv, welches Anfragen von Fachleuten und Studierenden aus der ganzen Welt erhält. Die damals zuständige Archivarin, Madame Nicod, erkannte sofort den grossen Wert des Nachlasses meines Vaters, der den Nachlass von Jean Monnet sehr gut ergänzt, und eröffnete den „Fonds Karl Mühlenbach“. Dem Kapitel „Europäische Schule Luxemburg“ fügte ich einige meiner Schulhefte aus den 1950er und 60er Jahren bei.

Im Jahr 2015 waren Georg und ich innerhalb der Region Bern umgezogen und in grosser Eile hatte ich die dokumentarischen „Überreste“ aus meiner Kindheit, Schul- und Studienzeit in zwei Schachteln gepackt, um sie bei Gelegenheit, d.h. spätestens vor dem nächsten Umzug, zu sortieren und auszumisten. Vor einem Jahr, im Frühjahr 2024, meinte Georg, diese Schachteln versperrten ihm den Weg, ob ich nicht mal nachschauen könnte, was davon noch zu gebrauchen sei. Und siehe da, ich fand noch mehr Dokumente meines Vaters, von meiner Schulzeit in Luxemburg, und meinen ersten Jahren in der Schweiz. Georg staunte und meinte, alles sei für die Jean-Monnet-Stiftung sehr interessant. Ich müsste aber alle Papiere und Fotos beschreiben und die persönlichen und geschichtlichen Zusammenhänge erklären, damit Aussenstehende oder zumindest Archivare diese auch verstehen und nachvollziehen könnten. Sofort rief ich unseren Freund Frédéric, einen Geschichtslehrer der Oberstufe eines Lausanner Gymnasiums, an. Er hatte im Verlauf der letzten Jahre bereits Georgs historische Dokumente dem Archiv der besagten Stiftung übergeben und wusste, welche Person ich dort kontaktieren könnte. Frédéric wusste auch, dass der Fonds meines Vaters inzwischen auf meinen Namen umbenannt worden war. Darüber staunte ich nicht nur, sondern es motivierte mich auch, den Fonds nicht auf meinen Vater zu beschränken, sondern durch meine persönlichen Dokumente sowohl aus der Luxemburger Schulzeit als auch aus meinem Berufsleben unter dem Titel „Eine Europäerin in der Schweiz“ zu erweitern. Dieser Titel birgt eine gewisse Spannung in sich: Die Schweiz befindet sich im Zentrum Europas, ist zwar an guten Handelsbeziehungen zu den Ländern der Europäischen Gemeinschaft interessiert, hat aber auf politischer Ebene ihre eigenen historisch gewachsenen Vorstellungen und möchte vor allem keine „fremden Richter“ über sich bestimmen lassen. Hinzu kommt, dass die Kenntnis über die Europäische Gemeinschaft, deren Entstehung und Geschichte im gegenwärtigen Schweizer Alltag nicht sehr verbreitet ist. „Europa“ wird gleichgesetzt mit „Brüssel“ und dessen ausufernden Bürokratie. Vor allem von der jüngeren Generation weiss niemand, wer Jean Monnet war, schon gar nicht, dass es eine Stiftung seines Namens mit einem öffentlichen Archiv neben der Universität Lausanne gibt. Mit meiner „europäischen Selbstverständlichkeit“ und entsprechenden Naivität im Alter von 18 Jahren traf ich in der Schweiz nicht immer auf offene Türen. Die Universität Zürich und die Fremdenpolizei des Kantons Zürich lassen grüssen. Doch davon später mehr.

Der Zufall wollte es, dass im Mai 2024 im Auftrag des französischen Fernsehens ein Dokumentarfilm über das Leben von Jean Monnet veröffentlicht worden war: „Jean Monnet, l’aventurier de l’Europe“. Dieser Film war durch den neuerlichen Fund bedeutender Filmrollen mit historischen Aufnahmen im Landhaus von Jean Monnet in Frankreich möglich geworden. Die Jean – Monnet – Stiftung zeigte diesen öffentlich unter Beisein der Filmemacher. Ich erhielt eine Einladung. Diese Gelegenheit wollte ich mir nicht entgehen lassen. So fuhr ich eine Woche vor der Übergabe meiner Dokumente an den aktuell zuständigen Archivar, Monsieur Besençon, zur Filmvorführung, die für mich zu einer sehr berührenden Zeitreise in die Vergangenheit wurde. Ich erinnerte mich an die damalige Begeisterung für Europa, in deren Atmosphäre und Zeitgeist ich in Luxemburg aufgewachsen bin.

Während der Diskussion nach der Filmvorführung stellte ich mich vor und sagte, dass ich Jean Monnet als kleines Mädchen gekannt hätte, und mein Vater einer seiner ersten Mitarbeiter gewesen war. Ich sei der Meinung, dass dieser Film eine grosses Publikum finden solle, denn die Ideen von Jean Monnet seien heute so aktuell wie nie. Einer der Filmemacher, der Enkel von Jean Monnet, antwortete mir, dass er mich beneiden würde. Ich hätte im Unterschied zu ihm noch das Privileg gehabt, die Zeit der Begeisterung für ein gemeinsames Europa erlebt zu haben. – Eine Woche später fuhr ich wieder nach Lausanne, um dem Archivar ein „Einkaufswägeli“ mit einigen Kilogramm Dokumenten zu überbringen und um während 2 ½ Stunden die historischen Zusammenhänge zu erklären. Monsieur Besençon nahm meine Ausführungen mit seinem Smartphone auf und dankte mir sehr herzlich für mein eindrückliches Zeitzeugnis. Die meisten Dokumente erhielte die Stiftung nämlich erst nach dem Ableben der damit verbundenen Akteure. Es sei dann oft schwierig die einzelnen Fotos und Papiere sinngebend einzuordnen.

Meinen Eltern wurde bei meiner Geburt zum „ersten europäischen Mädchen“ gratuliert. Das Thema, die Erste oder eine der Ersten zu sein in Bezug auf mein Dasein oder mein Tun, sollte mich – auch wenn ich dies nicht beabsichtigte – mein Leben lang begleiten. Dies war nicht immer einfach und stellte mich vor allem den Behörden bzw. die Bürokratie gegenüber vor grosse Herausforderungen. So war ich zum Beispiel die erste Ausländerin mit einem Abitur der ersten europäischen Schule Luxemburg, die die Universität Zürich nach einer anfänglichen Absage doch noch immatrikulierte. Diese und andere Begegnungen mit Behörden bereiteten mir keine Freude, im Unterschied zu meinen Pionierleistungen auf dem Gebiet der Hirnforschung und der Psychotherapie. Darüber werde ich ebenfalls berichten.

Mein Zeitzeugnis könnte auch andere zu weitergehenden Studien inspirieren, etwa zum Thema Gleichberechtigung von Mann und Frau. Ich beschreibe hier eine Zeit, in der der Mann von den Behörden als bestimmendes Familienoberhaupt angesprochen wurde. Eine Ehefrau sollte nicht in einem anderen Kanton als der Ehemann arbeiten und wohnen. Deswegen erhielt ich zunächst keine Arbeitsbewilligung im Kanton Zürich. Massgebend für diesen Entscheid der Zürcher Fremdenpolizei war damals der Hauptwohnort des Ehemanns. Und später, als Georg den Antrag auf den Schweizer Pass stellte – was für ihn als politischen Flüchtling notwendig war – musste ich mit ihm in einem Haushalt in derselben Wohngemeinde leben, in welcher er sich einbürgern liess. Sonst wäre sein Antrag abgelehnt worden. Ausserdem musste ich gemäss der damaligen Gesetzgebung in der Bundesrepublik Deutschland zukünftig auf meine deutsche Staatsangehörigkeit verzichten und meinen deutschen – sprich europäischen – Pass abgeben. Dies bedeutete für mich, dass es mir nicht mehr möglich war ohne weiteres in einem EU-Mitgliedsland beruflich tätig zu werden. Dies sollte sich erst 30 Jahre später ändern. Mein Lebensspektrum hatte sich innerhalb weniger Monate in geographischer Hinsicht von „Europa“ auf einen einzigen Schweizer Kanton verengt. Ich hatte keine andere Wahl.

Ein weiteres interessantes Thema ist die Geschichte der Anerkennung von Psychologen und Psychologinnen in der Schweiz. Dieser Beruf war in den 1970er Jahren noch sehr jung. Es gab zwar Ausbildungsgänge, aber kaum Praktikumsplätze und Arbeitsstellen. Da der grösste Teil der Psycholog*innen im Gesundheitssektor arbeitet, mussten neue Gesetze formuliert werden. Dieser neue Beruf wurde in der Schweiz zunächst als „medizinischer Pflegeberuf“ bezeichnet. Erst seit dem 15. März 2013 gibt es für selbständig Tätige eine für die ganze Schweiz gültige „Psychologieberufeverordnung“ – welch ein Wort!

In meinem jetzigen Alter von über 70 Jahren kann ich meinen Lebensweg aus einem gewissen Abstand betrachten. Mir fallen dabei einige entscheidende Wendungen oder Kreuzungen auf, an denen eine göttliche Fügung einwirkte. Am deutlichsten spürte ich diese bei der ersten Begegnung mit meinem zukünftigen Lebenspartner Georg.

Dann gab es Begegnungen, die erst später in meinem Leben von Bedeutung werden sollten. Zum Beispiel diejenige mit Carl Gustav Jung. Als 8-jähriges Mädchen sah ich ihn öfters in der Stube des Hotel Bad am Zürichsee, wo wir öfters Ferien verbrachten. Auf seinen Spaziergängen kam er bei schönem Sommerwetter nachmittags zu einer kurzen Rast vorbei. Er hatte einen Spazierstock bei sich, trug einen hellen Leinenanzug und einen Strohhut. Die Wirtin, die ihn mit „Grüezi, Herr Professor!“ begrüsste, brachte ihm immer einen Milchkaffee und ein „Gipfeli“ (Hörnchen). Ich sprach zwar nie mit ihm, aber mich beeindruckten seine wachen Augen und sein gütiges Lächeln. Damals ahnte ich noch nicht, dass ich mich einmal in eine Psychoanalyse begeben, nach seiner Methode praktizieren und darüber sogar zwei Bücher schreiben werde.

Ich kann jedem empfehlen, Memoiren zu schreiben. Fangt einfach mal damit an, und ihr werdet staunen, woran ihr euch erinnern könnt.

Text und Foto: Petra Dobrovolny